隱藏於台東的日治特色小鎮

隠された台東の日治時代の特徴的な町

成功鎮舊名「麻荖漏」,後改名「新港」,戰後更名為「成功」,是東部最大的漁港。關於麻荖漏名稱的起源說法不一,但清朝末年此地仍為阿美族人聚落與耕作的所在。 民國三十四年光復初期,由於全台多個鄉鎮名為「新港」,省府要求更名。本鎮因形勢類似安平港,且「成功」與成廣澳音義相近,為紀念民族英雄鄭成功而得名。

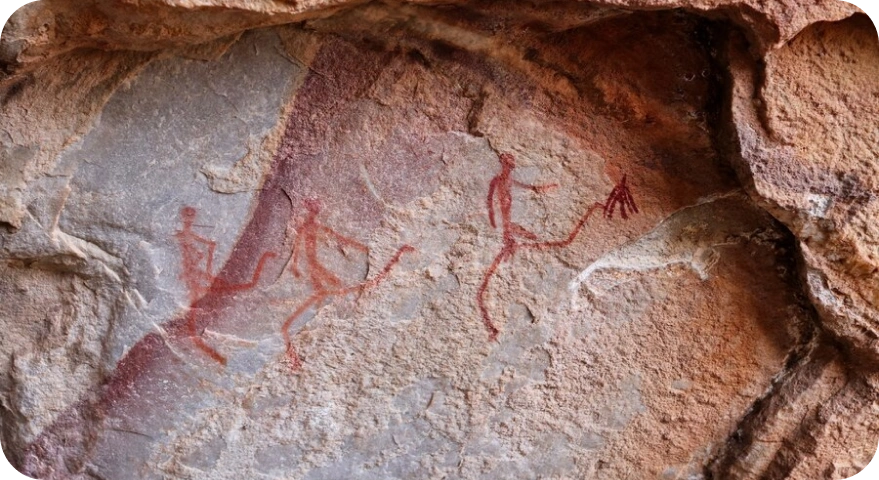

東海岸的史前文化可追溯至一萬年前,如長濱文化。成功鎮區域發現的石壁、岩棺、石斧、茅、鏃等遺址約距今三千五百年,被稱為「麒麟文化」或「巨石文化」。 約在三百多年前,花蓮靜埔及台東卑南的阿美族人移居此地。根據《蕃社案內》的記載,阿美族人有兩支,一支因與清兵作戰失敗南遷至此,另一支因不堪卑南社的襲擊遷移至此。大致來說,芝田以南屬恆春阿美,白守蓮以北屬奇萊阿美。

漢人大約在清朝同治年間(1862~1875)前來,最初在成廣澳(後稱小湊或稱小港)一帶移住,至同治末年僅有五、六戶人家。小港原名「蟳廣澳」,因其形狀像螃蟹的左右鉗子相接所圍成的海灣而得名。 1874年牡丹社事件後,清朝官方解除封山禁令,鼓勵漢人前來開墾居住,前來成廣澳的漢人逐漸增多。

日治時期,成功鎮(當時稱為新港)經歷了許多轉變和重要事件,這些事件不僅影響了當地的社會結構,也深刻影響了台灣東部的發展與演變。從明治四十四年的麻荖漏事件到昭和六年的行政中心遷移,成功鎮在日本統治下經歷了政治、經濟及社會結構的多次變動。在這段時間裡,新港漁港的興建更是奠定了它作為東部最大漁港的地位,成為地方上不可或缺的中心。

日治時期開始

- 台灣割讓前夕,本地已有漢人43戶,174人,稱為成廣澳庄。

- 成廣澳塾設於此,教導子弟唸書。

- 廣恆發商號於1916年創建,成為台東地區重要的商業據點,販賣米、鹽等日常生活用品。

麻荖漏事件

- 麻荖漏(成廣澳)事件爆發,阿美族人因不堪日人壓迫,襲殺日警。

成功鎮之名初定

- 行政中心由成廣澳遷至麻荖漏,將麻荖漏改稱新港,都歷區改稱新港區。

新港漁港興建與地方中心確立

- 取消成廣澳區,將成廣澳與沙汝灣區編入新港區,成功鎮轄區境由此形成。

- 新港漁港興建完成,成為東部最大的漁港,政經商機能進一步完善。

成功鎮的里程碑

- 2月1日改名為成功鎮,各項建設更為進步可觀。